溫州文化遺產(chǎn)-溫州藍(lán)夾纈藝術(shù)展

2010-08-13 09:24?來源:溫州鼓詞網(wǎng) ?點(diǎn)擊:次

溫州藍(lán)夾纈

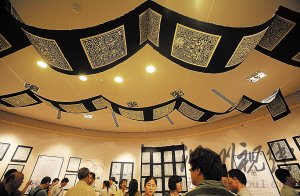

溫州文化遺產(chǎn)-溫州藍(lán)夾纈藝術(shù)展,昨天,"村坊之音——中國藍(lán)夾纈藝術(shù)展"在北京國家大劇院開幕,展覽通過藍(lán)夾纈藏品以及深入浙南山區(qū)取得的一手調(diào)研資料,介紹藍(lán)夾纈的傳承歷史、印染工藝和紋樣發(fā)展。藍(lán)夾纈作為溫州市文化重要組成部分,是2010年國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)推薦項(xiàng)目,此次展出的60多件藍(lán)夾纈藏品,均由《中國藍(lán)夾纈》一書作者、溫籍學(xué)者、收藏家張琴女士提供。

中國傳統(tǒng)的印染技藝有"四纈"之說——夾纈、蠟纈、絞纈、灰纈,即今天所說的夾染、蠟染、扎染、藍(lán)印花布。其中夾纈這種有著上千年歷史的工藝,一直在浙江南部代代傳承著。浙南地區(qū)新婚洞房必備的"夾被",就是由該工藝制作而成的,堪稱我國傳統(tǒng)印染工藝活化石,具有不可估量的學(xué)術(shù)價值和歷史文化價值。

在展覽現(xiàn)場,很多參觀者對于精美的藍(lán)夾纈藏品贊不絕口。中國文聯(lián)研究員、國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)專家委員會委員劉錫誠說,舉辦這樣的專題展覽,對于開闊民眾的眼界和提高民眾的文化自覺,是大有裨益的,也期待展覽能對藍(lán)夾纈的保護(hù)工作起到積極的作用。

張琴生于1971年,溫州人,曾供職于溫州市媒體單位,現(xiàn)居北京,是天津大學(xué)馮驥才文學(xué)藝術(shù)研究院特聘研究員,國家二級作家,研究方向?yàn)閭鹘y(tǒng)印染工藝及民間戲曲圖像。

2001年7月,張琴在寫作"溫州手工藝古村落"系列時,發(fā)現(xiàn)樂清市城北鄉(xiāng)黃檀硐村里的老人們對于二三十年前的靛青往事已記憶模糊,年輕人更是基本不知藍(lán)夾纈。從此,她奔走在鄉(xiāng)間作艱苦的前期田野調(diào)查,一直持續(xù)了5年之久。

2006年,她撰寫的《中國藍(lán)夾纈》一書由學(xué)苑出版社出版,該書提出"藍(lán)夾纈"的概念,認(rèn)為其紋樣為昆曲亂彈戲文,可劃分為打八仙、拜團(tuán)圓、尊像會、敘事施、亮相蘇、工農(nóng)兵、染坊秀等7個階段,上述說法被認(rèn)為是填補(bǔ)了國內(nèi)外該領(lǐng)域的空白,因此榮獲第八屆中國民間文藝"山花獎"學(xué)術(shù)著作獎一等獎。2008年、2010年,張琴又先后在三聯(lián)書店出版社和學(xué)苑出版社出版了《藍(lán)花布上的昆曲》和《藍(lán)夾纈》兩本書。

,"村坊之音——中國藍(lán)夾纈藝術(shù)展"由國家大劇院主辦,京城數(shù)十位文學(xué)、社會學(xué)界專家參加了展覽,展覽將持續(xù)至9月6日。

編輯: 特派記者 王飚

- 熱點(diǎn)內(nèi)容

- 網(wǎng)友熱議

- 最新鼓詞

溫州鼓詞玉蜻蜓 陳春蘭

溫州鼓詞玉蜻蜓 陳春蘭 溫州鼓詞陰陽風(fēng)火扇

溫州鼓詞陰陽風(fēng)火扇 溫州鼓詞陳春蘭胭脂

溫州鼓詞陳春蘭胭脂 溫州鼓詞潘云英全集《

溫州鼓詞潘云英全集《 溫州鼓詞陳春蘭演唱

溫州鼓詞陳春蘭演唱 溫州鼓詞粉妝樓01 陳春

溫州鼓詞粉妝樓01 陳春 溫州鼓詞南游大傳 馬嶼

溫州鼓詞南游大傳 馬嶼 溫州鼓詞徐玉燕火燒

溫州鼓詞徐玉燕火燒 溫州鼓詞萬花樓08

溫州鼓詞萬花樓08 萬花樓鼓詞第七集 包拯

萬花樓鼓詞第七集 包拯 萬花樓06 《狄青五虎將

萬花樓06 《狄青五虎將 溫州鼓詞萬花樓05 《萬

溫州鼓詞萬花樓05 《萬